Prof. Dr.-Ing. Helmut Grüning ist Vorstandsmitglied des Instituts für Infrastruktur, Wasser, Ressourcen und Umwelt der FH Münster. Dort vertritt er seit 2010 die Lehrgebiete Wasserversorgung und Entwässerungstechnik (Schwerpunkt Stadthydrologie). Prof. Grüning ist Obmann des Fachausschusses „Systembezogene Planung“ der DWA und zudem in unterschiedlichen Arbeitsgruppen der DWA tätig. Zu seinen Forschungsgebieten zählen beispielsweise Konzepte zur wasserbewussten Stadtentwicklung oder die Entwicklung innovativer Systeme zur Niederschlagswasserbehandlung. Er ist außerdem Geschäftsführer der 2010 gegründeten Pecher Technik GmbH.

Starkregengefahren analysieren und Vorsorge treffen – Verantwortlichkeiten und Maßnahmen

Wetterextreme nehmen aufgrund von Klimaveränderungen deutlich zu. Neben Stürmen und ausgeprägten Hitzephasen stellt Starkregen eine wachsende Bedrohung dar. Überflutungen durch extreme Niederschläge führen insbesondere in dicht besiedelten Räumen zu erheblichen Sachschäden und im Extremfall auch zu Todesopfern.

(Quelle: Feuerwehr Kaiserslautern-Mölschbach)

Bild 1: Schadensauftritt im Gebäudeinnenbereich nach einer Starkregenüberflutung

Die hydraulische Leistungsfähigkeit der öffentlichen Kanalisation und der Entwässerungssysteme auf Grundstücken ist unterschiedlich, in jedem Falle aber aus technischen und wirtschaftlichen Gründen begrenzt.

(Bildquelle: C. Scheid (2024))

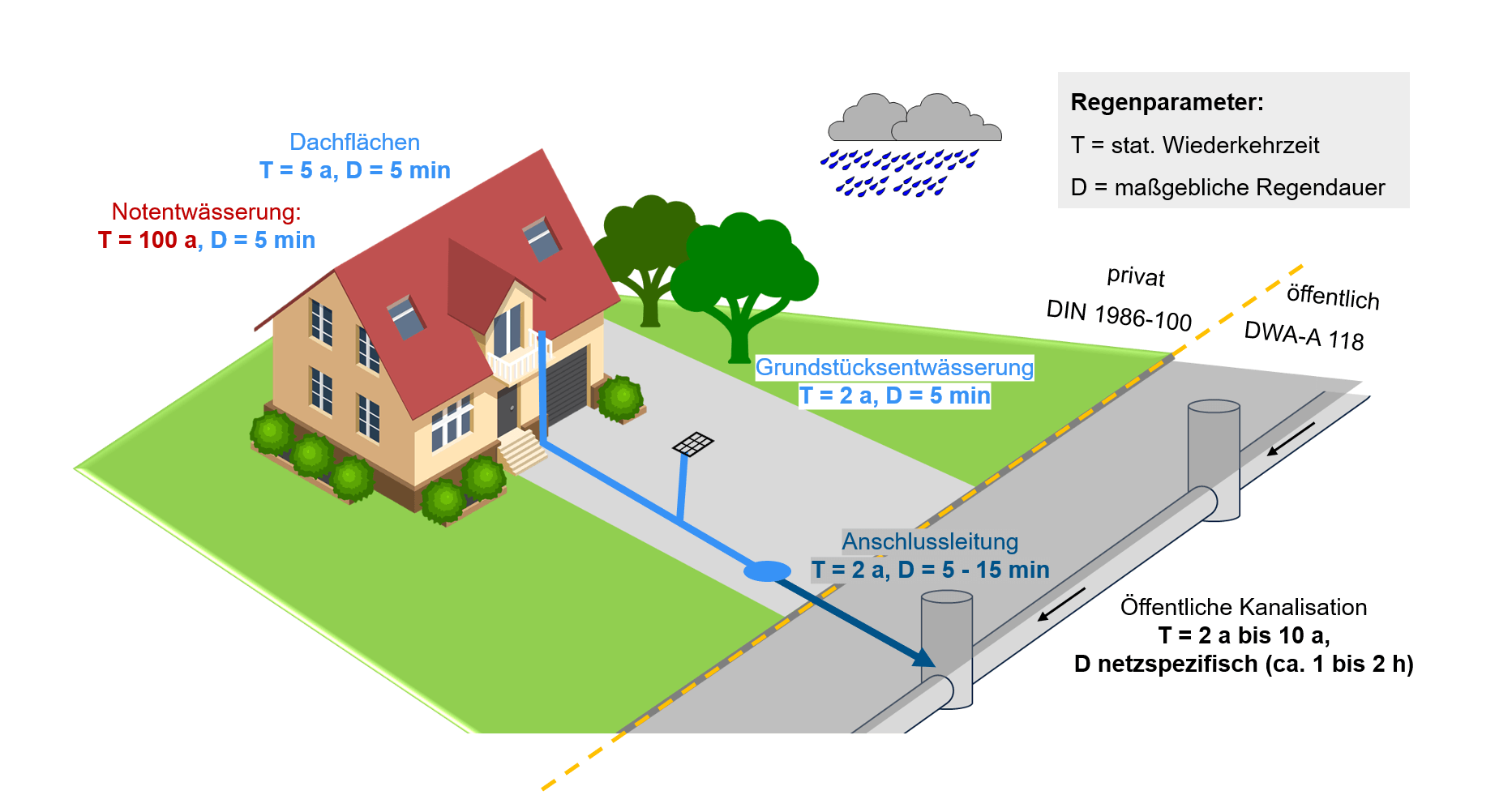

Bild 2: Unterschiedliche Regenbelastungen als Bemessungsvorgaben für Entwässerungsanlagen im privaten und öffentlichen Bereich

Zur Systemauslegung der öffentlichen Kanalisation werden Starkregen mit statistischen Wiederkehrzeiten verwendet, die von T = 1 a („1x pro Jahr“) bis zu T = 10 a („1x in 10 Jahren“) für schadensempfindliche Bereiche sogar bis T = 50 a reichen. Vorgaben hierzu und zu den maßgeblichen Regendauern D finden sich in den Regelwerken der DWA (DWA-Arbeitsblatt A 118 und DWA-Merkblatt M 119) sowie in der DIN EN 752. Für die Entwässerungsplanung von Gebäuden und Grundstücken gilt in Verbindung mit den Vorgaben der kommunalen Entwässerungssatzung die DIN 1986-100. Diese formuliert eigene Bemessungsvorgaben für die jeweiligen Elemente der Grundstücksentwässerung (Dachflächen, Fallleitungen, Grundleitungen, etc.). Sie schreibt zudem für große Flurstücke (ab 800 m² befestigter Fläche) eine eigene Überflutungsprüfung vor, über die nachzuweisen ist, dass größere Regenabflüsse schadensfrei auf dem Grundstück zwischengespeichert werden können, falls die öffentliche Kanalisation diese nicht mehr aufnehmen kann.

Der häufig verwendete Begriff des Jahrhundertregens (T = 100 a) beschreibt die Grenzen der Systeme und die wirklichen Bemessungskriterien nur eingeschränkt. Die jeweiligen Bemessungsregen werden risikobasiert und ortsabhängig festgelegt. Dabei werden statistische Starkregenauswertungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zugrunde gelegt.

Bei den Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge müssen die Ursache und Ausprägung einer Überflutungssituation berücksichtigt werden. Hier wird zwischen dem Hochwasser und der urbanen Sturzflut bzw. Starkregenüberflutung unterschieden. Beim Hochwasser treten Fließgewässer über die Ufer. Ursache sind dabei großräumige, langanhaltende Niederschläge. Die Prozesse verlaufen vergleichsweise weniger dynamisch, so dass Warnungen mit entsprechenden Vorlaufzeiten möglich sind. Eine urbane Sturzflut ist durch eine hohe Dynamik und eine hohe örtliche Variabilität gekennzeichnet. Die Niederschläge setzen unmittelbar, meist räumlich eng begrenzt ein und sind häufig nach Minuten oder wenigen Stunden vorbei. Vor diesem Hintergrund ist die Wirksamkeit von Vorsorgemaßnahmen grundsätzlich abhängig von der Überflutungsursache bzw. der Charakteristik des Ereignisses (urbane Sturzflut oder Hochwasser).

Zu den Vorsorgemaßnahmen im urbanen Raum zählen sowohl öffentlich-kommunale als auch private Beiträge. Hierzu gehört u. a. die Etablierung bzw. der Ausbau von blau-grünen Infrastrukturmaßnahmen bis hin zu privaten Pflichten der Eigenvorsorge im Bereich der Gebäude. Zunehmend werden lokale Maßnahmen des ortsnahen Regenwassermanagements gefordert. Dazu zählen Gründächer, Versickerungsanlagen oder Speicherräume, wie beispielsweise Baumrigolen. Die Bemessung und Ausführung dieser Systeme werden in zahlreichen Richtlinien geregelt. Für neue Systeme und Konzepte der wasserbewussten Stadtentwicklung hat die Regelwerksentwicklung aber auch gerade erst begonnen. Ziel ist es, Regenwasser ortsnah versickern und verdunsten zu lassen. Bebaute Bereiche sollen so gestaltet werden, dass die Wasserbilanz dem Wasserhaushalt eines natürlichen Raumes entspricht. Dazu muss erheblich mehr urbanes Grün etabliert werden. Im Idealfall bleibt das Regenwasser auf den Grundstücken und wird nicht in die öffentliche Kanalisation geleitet.

Da die Kanalisation nicht in der Lage ist, die Abflüsse bei intensiven Starkregen aufzunehmen und abzuleiten, müssen beispielsweise Verkehrswege, Plätze und Freiflächen im öffentlichen Raum möglichst so gestaltet werden, dass bei Starkregen auftretende Oberflächenabflüsse in Bereiche mit geringem Schadenspotenzial geleitet und dort zwischengespeichert werden können. Das können Bereiche und Flächen sein, die ansonsten für Freizeitgestaltung oder sportliche Aktivitäten genutzt werden und auf denen sich bei Starkregen keine Personen aufhalten.

Doch auch innerhalb von Gebäuden gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die teilweise auch verpflichtend sind. Systeme zur Rückstausicherung sind in den Ortssatzungen vorgeschrieben. Alternativ gewährleisten Hebeanlagen eine Rückstaufreiheit aus der öffentlichen Kanalisation. Öffnungen wie Türen oder Fenster können wasserdruckdicht ausgeführt werden. Grundstücke sind möglicherweise durch Barrieren wie Gartenmauern oder Wälle zu schützen. Generell sollten Baumaßnahmen in Muldenlagen vermieden werden. Darüber hinaus ist zu beachten, dass Bauwerke in Gewässernähe einem besonderen Risiko unterliegen. Wer in Gewässernähe baut, muss mit dem Risiko eines Hochwassers rechnen. In der Bevölkerung ist das erforderliche Wissen über Vorsorgemaßnahmen und Vorsicht häufig nicht vorhanden. Daher haben viele Kommunen in den letzten Jahren Starkregengefahren- oder Starkregenhinweiskarten erstellt und veröffentlicht, um ihre Bürgerinnen und Bürger über deren individuelle Überflutungsrisiken zu informieren. An dieser Stelle kommt auch die Verantwortung von Bausachverständigen wie Architekturbüros oder Planende aus dem TGA-Bereich für eine entsprechende wasserbewusste Beratung und Objektplanung in Kooperation mit den kommunalen Sachverständigen aus dem Wasserwirtschaftsbereich (Entwässerungsbetriebe, Tiefbauamt) zum Tragen.

Insbesondere tief liegende Gebäudebereiche, wie Untergeschosse, Keller und Tiefgaragen sind einer erhöhten Überflutungsgefahr ausgesetzt und werden oft zu tödlichen Fallen, wenn sich Personen dort kurz vor oder während eines Ereignisses aufhalten.

(Bildquelle: Münster-Journal.de (2014))

Bild 3: Überflutete Tiefgaragenzufahrt in Münster Kinderhaus, 29.07.2014

Auch wenn es bereits zu einer Überflutung mit vollgelaufenen Kellern gekommen ist, dürfen diese keinesfalls betreten werden: Es besteht oft das Risiko eines Stromschlags und auch die hygienischen Gefahren beim Kontakt mit dem Wasser dürfen nicht unterschätzt werden.

Grundsätzlich gilt, dass ein absoluter Schutz vor Starkregenüberflutungen nicht möglich ist, aber die Risiken können und müssen minimiert werden: Durch Information und Aufklärung sowie einem darauf aufbauenden, breiten Katalog verschiedener Vorsorgemaßnahmen. Hierbei sind viele kommunale Akteure gefordert und verantwortlich: Von der Politik, Verwaltung und den Fachplanungsebenen der Kommune über die Gebäudeplanenden (Architektur, TGA) bis hin zu den Bürgerinnen und Bürgern.

Über die Autoren

Dr.-Ing Christian Scheid ist Leiter des Arbeitsbereichs Siedlungsentwässerung am Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte umfassen die Themenfelder der pluvialen Überflutungsvorsorge, des kommunalen Starkregenrisikomanagements und des methodisch-konzeptionellen Umgangs mit Wasserextremen im Siedlungsraum. Herr Dr. Scheid bringt seine Expertise in verschiedene Fachgremien ein, u.a. die DWA-Arbeitsgruppe HW 4.7 „Resilienz im Hochwasserrisikomanagement“. Er engagiert sich zudem seit 2019 als regelmäßiger Referent im Bereich der beruflichen Weiterbildung, u. a. dem Fortbildungskurs „DWA-geprüfte Fachplaner*innen Starkregenvorsorge“.